«Man muss ja auf Facebook sein heutzutage.» – Wenn kirchliche Mitarbeitende die Onlinepräsenz nur als To-Do auf ihrer ohnehin überlangen Liste sehen, wird das nichts.

Plädoyer für mehr Professionalität und authentische, persönliche Social-Media-Profile. Tipps, Beispiele und ein Arbeitsblatt zum Download.

Kirchgemeinden können mich zu diesem Thema gerne auch zu einem Vortrag oder Workshop einladen. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme!

*FOMO: Fear Of Missing Out – Die Angst, etwas zu verpassen

Du bist Pfarrerin oder Jugendarbeiterin und deine Kirchenpflege hat beschlossen, dass eure Gemeinde eine Facebook-Seite und ein Instagram-Profil braucht. Wer macht das? Du natürlich.

- Events auch noch als Facebook-Veranstaltung ankündigen

- Flyer auf Instagram posten

- ein wenig Werbung darauf schalten

- Fotos dann auch auf Insta posten, und wenn du schon dran bist, auch auf Facebook

- Kommentare, falls es denn welche gibt, kurz beantworten

Geht ja alles ganz schnell.

Man muss ja auf Social Media sein heutzutage.

Kirche soll dort sein, wo die Leute sind. Das heisst, auch im Web, auf Social Media und in Gaming Communities.

Aber:

«Muss ich als Pfarrerin auch noch mein Gesicht auf Twitter zeigen? Wo bin ich dann noch privat?»

«Wir müssen ja präsent sein auf Facebook – aber wie erreichen wir Menschen dort wirklich?»

«Ich habe nur ein 50%-Pensum, aber Facebook muss ja sein…»

Die Überforderung von Pfarrpersonen mit Social Media spürte ich kürzlich in einer Diskussionsrunde an einer Tagung für «Kirche und Digitalisierung».

Deshalb dieser Blogpost:

Ich möchte vor dem Hintergrund meiner Arbeit im Bereich Online-Marketing (Blogging für alike und Convertable) eine Einschätzung zu Kirchen auf Social Media abgeben, aber auch zu persönlichen Profilen von kirchlichen Mitarbeitenden.

Denn Botschaften werden von Menschen vermittelt, nicht von Institutionen.

Letztendlich sind, um die Liebe Gottes zu vermitteln, weder die Reichweite noch das Image von kirchlichen Institutionen auf Social Media entscheidend.

Sondern Menschen, die dahinterstehen. Wer authentisch Profil zeigt, dort, wo er oder sie ist, wird wahrgenommen. Dies gilt sowohl online wie auch offline.

(Abgesehen davon, dass sich online und offline gar nicht scharf trennen lassen.)

Unti-Szenen und Alpabzüge …

Pfarrpersonen und kirchliche Mitarbeitende können ihr analoges Engagement mit Social-Media-Profilen ergänzen und verstärken. Dazu muss ihnen dies aber auch liegen – oder der Wille, sich da «einzuleben», muss stark vorhanden sein.

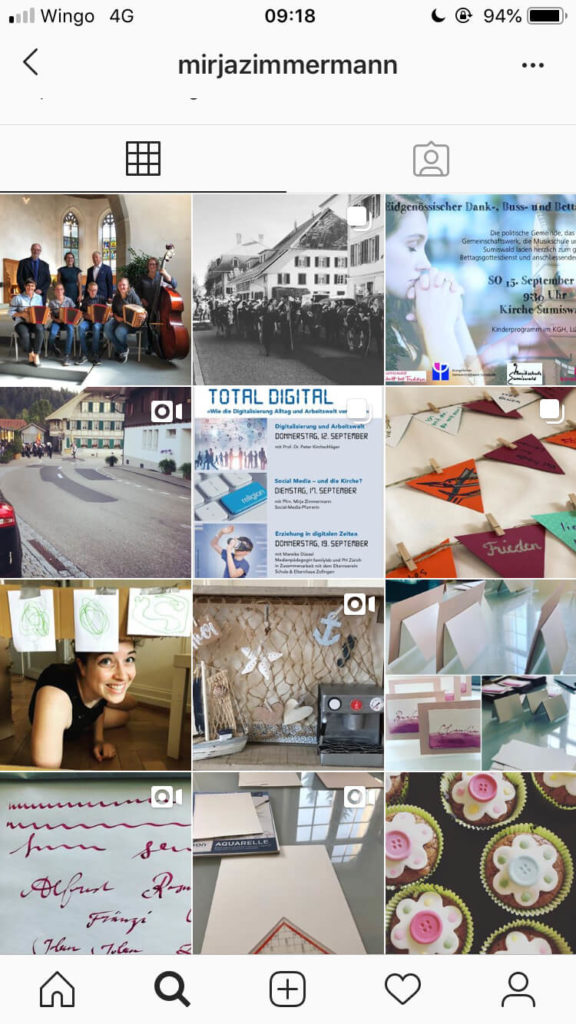

Ein Beispiel: Pfarrerin Mirja Zimmermann aus Sumiswald (BE, Schweiz) pflegt aktiv ihr Instagram-Profil.

Links ein Screenshot aus einer Story von Mirja Zimmermann, und so sieht ihre «Timeline» aus (rechts). Die Erklärung für das Foto mit den Werkzeugen liefert Mirja auf Twitter:

Mirja sagt zum Aufwand für ihre Profile: «Das ist sehr unterschiedlich. Meine Grundhaltung ist, dass es kein Stress sein soll. Sobald ich einen Druck verspüre, dass ich jetzt unbedingt etwas posten müsste, lege ich mein Handy weg und hole bewusst Distanz.»

Authentisch sein, aber Grenzen setzen

Wen Social Media liegen und sich die Zeit dafür nehmen kann, erreicht damit auch eine gute Reichweite. Mirja Zimmermann hat auf Instagram rund 750 Follower und 1400 auf Twitter. Wenn ihr bloss «aufgedrückt» worden wäre, dort Profile zu pflegen, aber die Affinität fehlen würde, wäre dies nicht der Fall.

Wenn jemand ein persönliches Profil auf Social Media unterhält, ist Eigenverantwortung gefragt. Dies gilt nicht nur für den Zeitaufwand und Smartphone-freie Zeit, sondern auch, was den Inhalt angeht.

Pfarrerin Mirja Zimmermann ist auf Instagram auch persönlich nahbar: Sie lädt sowohl zum Gottesdienst ein und postet in der Story ein Selfie von sich kurz vor der Predigt, sie zeigt aber z.B. auch, wie sie mit ihren Kindern den Alpabzug besucht (wobei man die Gesichter ihrer Kinder nie sieht), oder postet ein Foto von ihrem Hochzeitstag.

Die Grenzen verschwimmen – wie auch im analogen Leben von Pfarrpersonen.

Geht man im Dorf einkaufen oder auf ein Fest von Freunden, ist man nie nur die Privatperson, sondern immer auch die Pfarrerin. Genauso ist es auch mit einem persönlichen Profil auf Social Media.

Mein «Personal Branding»

Ähnlich wie Mirja auf Instagram bin ich auf Twitter präsent. Da lesen Leute mit, die ich noch nie persönlich getroffen habe. Deswegen überlege ich mir bewusst, was ich teile und was nicht.

Aber was ich teile, soll echt und ehrlich sein.

Zur Illustration eine grafische Darstellung meiner zwei Online-Profile Instagram (links) und Twitter (rechts):

Schon die beiden Profilbilder zeigen den Unterschied: Beide zeigen mich, so wie beide Profile zu mir gehören – aber ich zeige einen jeweils anderen Teil meiner Person. Beides ist authentisch, aber das Zielpublikum, die Privatsphären-Einstellungen, der Stil ist ein anderer.

Mein Twitter-Profil ist persönlich, aber professionell. Ich kenne meine Themen und meinen Stil und achte bewusst darauf. Ich zeige Gesicht, aber gebe nicht alles preis.

Mein Instagram-Profil ist privater – ich poste zum Beispiel Stories, in denen ich relativ viel über meine Freizeit erzähle. Deswegen habe ich das Profil mittlerweile auf «geschützt» 🔒 geschaltet. Das heisst, jemand muss mir eine «Freundschaftsanfrage» schicken, um meine Inhalte zu sehen. Kenne ich jemanden nicht persönlich, lehne ich die Anfrage ab.

Arbeitsblatt zum persönlichen Profil

Für meine Social-Media-Workshops habe ich ein Arbeitsblatt erstellt. Es enthält Fragen, mithilfe derer du dein Profil auf Social Media finden, schärfen und abgrenzen kannst. Du kannst es hier herunterladen.

Die Fragen wurden inspiriert von einem Onlinekurs zum Thema «Personal Branding» (Kate Arends, Skillshare).

Falls dich Twitter interessiert: Tipps für den Einstieg (mit einem gratis PDF-Ratgeber) findest du bei Sam Steiner.

Öffentliche Seite: Professionell oder nebenbei?

Anders sieht dies für offizielle Kirchen-Auftritte im Social Web aus.

Facebook-, Twitter- und Instagram-Accounts können nicht einfach so noch nebenbei bewirtschaftet werden, wenn sie wirklich etwas bewirken sollen. Manches lässt sich durch Weiterbildung, durch Aufteilung innerhalb von Teams oder durch die Mitarbeit von Freiwilligen lösen.

Wenn es der Gemeinde wichtig ist, sollten Ressourcen dazu bereitgestellt werden (Personal, Zeit, Geld, Aus-/Weiterbildung, Infrastruktur).

Möglichkeiten für Kirchen auf Social Media

Konkret gibt es ganz viele Einsatzgebiete:

- Facebook als Informationstool für die Kirchgemeinde nutzen (z.B. Gottesdienste und andere Events ankündigen)

- ansprechbar sein auf Social Media (aber auch rasch antworten!)

- Mit speziellen Events (z.B. Vater-Kind-Hockey-Nachmittage) per Zielgruppen-Targeting eine ganz bestimmte Gruppe ansprechen, die einem noch nicht folgt

- Offline-Communities auch online pflegen: z.B. Konfirmanden auf Instagram

- Medien: z.B. Fotoalbum vom Ostergarten posten, um dafür zu werben

- Interaktion: z.B. Umfrage zu aktuellem Thema via Instagram Story

Die Digitalisierung bietet Vereinen und Communities wie Kirchen tatsächlich viele Möglichkeiten! Sie werden jedoch selten ausgeschöpft.

Warum, dazu ein Beispiel:

Screenshot von einer typischen Kirchen-Facebook-Seite:

Die reformierte Kirche Rapperswil-Jona pflegt ihre Facebook-Seite aktiv, sie macht einen einladenden, fröhlichen Eindruck. Interaktion geschieht aber wenig: Von den rund 6200 Kirchenmitgliedern (Quelle: Website) haben knapp 300 die Facebook-Seite der Kirchgemeinde geliked. Beiträge erhalten 3-5 Likes. Wachstum ist nicht ersichtlich.

Es braucht Know-how

Die Situation in der betrachteten Kirche ist privilegiert: Offenbar sind die Ressourcen vorhanden, um den sympathischen Auftritt auf Facebook zu pflegen, obwohl die Interaktion weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.

Soll eine Seite aber mehr sein als ein Fotoalbum, nämlich aktiv eine Community pflegen und neue Menschen erreichen, lässt sich mit professioneller Weiterbildung (z.B. Nutzung von Facebook-Zielgruppen) oder sogar durch die Anstellung von oder Mandate an Profis mehr erreichen.

Denn:

Social Media, Community Management sind Berufsfelder.

Fehlen in einer Kirchgemeinde die Ressourcen, verkommen Social Media-Profile zum reinen Zusatzaufwand, dann wird das auch nichts. Dann sind digitale Plattformen wirklich reines FOMO und nur ein To-Do mehr auf der schon sehr langen Liste der meisten kirchlichen Mitarbeitenden.

Überforderte Mitarbeitende, häb-chläb gemachte Seiten, Enttäuschung sind vorprogrammiert.

Digitale Verantwortung: Die Rolle der Kirche als Arbeitgeberin

Der Druck, den ich bei manchen Pfarrpersonen im Gespräch an der Digitalisierungs-Tagung spürte, hat mich berührt.

Klaus Motoki Tonn hat diesen Druck in seinem Vortrag über «Kirchenleitung in digitalen Zeiten» thematisiert, unter dem Stichwort «Corporate Digital Responsibility»:

Kirchenleitungen tragen u.a. als Arbeitgeber dafür die Verantwortung, dass digitale Tools und Strategien nicht nur einen grösseren Workload bedeuten, sondern gewinnbringend eingesetzt werden.

Dazu kommen weitere Verantwortungsbereiche, wie zum Beispiel Datenschutz.

Datenschutz-Grundverordnung ab 2020/21

Datenschutz ist ein wichtiger Punkt, sprengt aber hier den Rahmen. Wichtig zu wissen: Spätestens 2021 gilt die DSGVO auch in der Schweiz.

Konkret heisst das z.B., jede Website muss eine*n Datenschutzverantwortliche*n haben und die Anmeldung für einen Newsletter muss per Double-Opt-In erfolgen.

Fazit?

«Nur, weil Kirchen auch auf Social Media sind, werden wir nicht plötzlich von neuen Mitgliedern oder Sonntagmorgen-Kirchengängern überrannt», sagte Mirja Zimmermann kürzlich in einem Vortrag.

Aber soziale Netzwerke gehören zum Alltag der meisten Menschen. Über Personen ist also auch die Kirche ohnehin dort präsent – mit ihren Angestellten und Freiwilligen. Da entstehen Beziehungen und werden gepflegt.

Wichtig ist, dass Social Media nicht einfach unreflektiert ins Blaue hinaus eingesetzt werden.

Sondern klar ist, wozu und wie: Dass Inhalte auch mediengerecht verwendet werden. Und dass die Netzwerke in eine allgemeine Strategie der Kirche eingebettet sind (was ist Kirche und was soll sie überhaupt?).

Dazu plädiere ich auch für eine angemessene Aus- und Weiterbildung der kirchlichen Mitarbeitenden.

Nur so können sie kompetent den offiziellen Kirchen-Auftritt auf Social Media gestalten und pflegen und kennen die Möglichkeiten und Grenzen.

Titelbild: Sara Kurfeß/Unsplash

merci! super blog für üsi chilägmeind. liebä gruess!

Cool, freut mi! 🙂

Sehr guter Artikel

Wenn ich noch Pfarrer wäre, würde ich dich für eine Schulung engagieren oder gleich anstellen.

Oh – danke vielmals! 🙂

Ein seriöser Beitrag! Das Problem: Soziale Medien wirken keine Wunder mehr. Sie werden heute schlicht vorausgesetzt.

Danke! Social Media haben noch nie Wunder gewirkt… Richtig eingesetzt, können sie aber durchaus ziemlich wirkungsvoll sein.

Super Artikel mit hilfreichen Tipps für Mitarbeitende aus Kirche und für den Jugend Bereich. Stimme auch zu, dass eine Facebook Seite, die nur nebenbei zu all den anderen Tätigkeiten übernommen werden, ohne Antworten auf das Warum, Wie und Was von einem Social Media Kanal, bringen nicht mehr Besucher in die Einrichtungen, aber eine Mehrbelastung… Fortbildungen oder vielleicht ein Barcamp zum Thema sind da angesagt